A poco meno di un anno dal debutto “The Piper At The Gates Of Dawn” (1967), i Pink Floyd si imbarcarono in una serie di tappe negli USA. Il risultato di questa tournée (che si trasformò subito in un tour de force da una città all’altra) costituì un altro duro colpo al fragile equilibrio psico-fisico di Syd Barrett, l'allora principale mente creativa della band, da qualche anno ormai preda delle sue stesse allucinazioni e di trip mentali in gran parte provocati dalle droghe che assumeva. Ormai il cantante/chitarrista era assente nelle performance, muto nelle interviste ed immobile come una statua durante i live, costringendo gli altri suoi compagni agli straordinari pur di tenere in piedi l’esibizione. La crisi era in agguato e con essa il fallimento del sogno musicale targato Pink Floyd. Per evitare il collasso, nel 1968 Waters Wright e Mason presero la decisione più triste ed estrema: contattarono come nuovo chitarrista e voce il disoccupato David Gilmour, apparentemente per aiutare Barrett con la presenza di un amico, in realtà, ma forse ancora inconsciamente, per sostituirlo. Negli anni a venire sensi di colpa e frustrazione attanaglieranno spesso Roger Waters, il quale dal momento dell’allontanamento di Syd diveniva a tutti gli effetti il nuovo leader della band, alle spese però di un amico in difficoltà, mollato nel momento del bisogno. Il “fantasma” di Barrett aleggerà molto in certi testi floydiani successivi; d’altro canto va detto che, se il chitarrista fosse rimasto nel gruppo, forse i Floyd non sarebbero diventati quel fenomeno mondiale in cui effettivamente si sono evoluti, rimanendo relegati nei panni di una semplice band psichedelica.

“A Saucerful Of Secrets” nasce in questo contesto. Il disco viene considerato da molti come una specie di cesura (forse la prima) nell’universo floydiano: senza dubbio è stato registrato in un momento di transizione della band, in cui ci sono stati almeno due cambiamenti principali, il primo dei quali, ovviamente, il già citato abbandono di Syd. La tracklist dell’album è composta da sette brani, sei dei quali infatti non recano alcuna traccia del chitarrista, il quale appare come autore e voce solo dell’ultimo pezzo, “Jugband Blues”, definito da Mason come "la debole fiamma finale dei contributi di Syd". La canzone è senza dubbio la più forte e viva risposta del chitarrista alla continua richiesta da parte della EMI di nuovi singoli: una pressione estremamente forte per il giovane Barrett, forse fin troppo naïf per credere di poter continuare in eterno a suonare e cantare per suo solo diletto, solo quando ne aveva voglia. Versi come “È terribilmente cortese da parte vostra credermi qui/e vi sono anche molto grato per aver chiarito che in realtà non ci sono” ("It’s awfully considerate of you to think of me here/And I’m most obliged to you for making it clear that I’m not here"), oppure “E mi domando chi possa essere a scrivere questa canzone” ("And I’m wondering who could be writing this song...") sono pugnalate in pieno petto indirizzate forse non solo ai discografici, ma anche ai membri della stessa band.

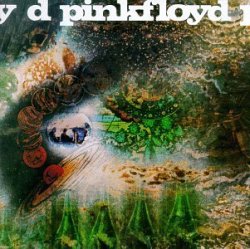

Il secondo motivo per il quale il disco è un punto di svolta della storia floydiana risiede nel fatto che per la seconda volta (dopo quanto accaduto per i Beatles) la EMI consentiva ad un proprio gruppo di scegliersi dei grafici a lei esterni. La scelta dei Floyd cadde sulla Hipgnosis, con la quale instaurarono una lunga e proficua collaborazione. Il risultato finale del lavoro dello studio grafico fu una copertina creata grazie alla sovrapposizione di tredici immagini di vario tipo, tutte legate però dallo stesso filo conduttore, quello di essere dei riferimenti ad un qualche interesse del gruppo verso un determinato argomento. Osservandola si possono scorgere fumetti Marvel (in alto a sinistra), una ruota dello zodiaco, una serie di pianeti del sistema solare, disegni di campagne, degli schemi grafici ed alcune bottiglie da alchimista (nella parte bassa). In mezzo a tutte queste immagini compare poi anche uno scatto molto piccolo della band, contenuto in una sfera, e realizzato con una pellicola ad infrarossi (ciò spiega i suoi strani colori). Tutte queste rappresentazioni e foto non sono perfettamente nitide, bensì si fondono l’una con l’altra, dando una sensazione di continuità e ciclicità percepibile, peraltro, anche ascoltando la musica. Quest’uso delle ripetute sovrapposizioni e dello sfumato delle immagini mira a rendere l’idea della confusione dei sensi, della scomparsa dei confini mentali grazie alle percezioni più accentuate, ed è, in poche parole, un altro prodotto della psichedelia. Rimanda inoltre ai light-show per i quali il gruppo era già molto famoso al tempo: esibizioni in cui i loro suoni venivano accompagnati dall’uso di luci stroboscopiche a tempo di musica e dalla riproduzione di diapositive “liquide”. L’uso di quest’ultime variava secondo la musica ed i mondi che essa tratteggiava, con i tecnici che, di volta in volta, improvvisavano sempre nuove performance. Macchie di colori psichedelici erano così proiettate all’interno degli stretti locali dove il gruppo suonava, ed il loro roteare vorticoso costituiva un caleidoscopio nel quale il pubblico si sentiva totalmente coinvolto. Il tema delle immagini usate si collega anche alla reputazione che la band si era fatta, quella cioè di creatori di musica “spaziale”. Una parte delle produzione appartenenti a “The Piper At The Gates Of Dawn” infatti era dedicata alle esplorazioni dell’universo, alle contemplazioni del cosmo ed ai viaggi interiori che è possibile compiere (magari sotto l’effetto di una qualche droga). La cover di “A Saucerful Of Secrets” continua questa tradizione, riproponendo le rappresentazioni del sistema solare, dei pianeti e degli strumenti degli alchimisti. Stavolta però il rapporto musica-immagine è ben più profondo di quello presente nel debutto, va oltre i classici colori acidi e le scritte “a goccia”, proponendo qualcosa di più tematico, attinente ad un solo soggetto. Non tutte le canzoni del disco magari mirano ad evocare la dimensione del viaggio cosmico, ma già il fatto che vi sia un tema, un filo conduttore sul quale costruire la copertina, è un’avvisaglia di quanto accadrà negli anni successivi, quando immagine e suono troveranno la perfetta simbiosi: l’una sarà la didascalia dell’altra, ed insieme costituiranno un tutt’uno indivisibile.

Un'analisi della canzoni, anche superficiale, è la controprova del fatto che effettivamente qualcosa è cambiato nell'universo dei Pink Floyd. Pare quasi che la magia ed il mondo fiabesco, cardini della poesia del “pifferaio” Barrett, siano rimasti nel debutto, sostituite da composizioni in larga misura più seriose, “impegnate” quasi, mistiche, oniriche e pregne di spiritualità. Il basso pulsante e rigoroso di Waters che guida l'apertura di “Let There Be More Light” è quasi un ritorno all'ordine dopo le leggerezze di “The Piper At The Gates Of Dawn” (che poi, a ben pensarci, tanto leggero, anche concettualmente, non lo era affatto, contenendo in nuce già certi elementi “spaziali” presenti in questo album). Siamo sempre in ambito psichedelico, è innegabile, ma tutto appare più maturo, a tratti ha quasi le sembianze di un trip acido andato male. Esemplare in questo senso è la magnifica titletrack, un brano che attraversa un gran numero di stati d'animo, riuscendo, oggi come allora, ad incutere allo stesso tempo terrore, inquietudine ed un senso di pace finale. L'incubo delle tastiere di Wright apre il passo al cuore del pezzo, introdotto dal ritmo quasi tribale sostenuto da Mason che pare scoperchiare una sorta di “vaso di Pandora”, pieno di mostri, spettri e creature inquietanti, che turbinano in cielo per poi ricadere e avvolgere l'ascoltatore. Da questo polverone riaffiora un po' di luce: di nuovo le tastiere fanno da Caronte verso la parte più “sacrale” e solenne del brano, quattro minuti in crescendo che oggi definiremmo “post rock” sorretti da cori al limite del celestiale che dipingono un'atmosfera beata e pacifica. Nessun altro pezzo presente in questo album riesce ad eguagliare il pathos creato dalla sopracitata canzone, ma un brano come “Set The Controls For The Heart Of The Sun” ci va molto vicino, guidato dal basso di Roger Waters che crea la cornice per un affresco dai tratti quasi orientali. Impossibile poi non citare la conclusiva, sgangherata, ma così vera e crudele, “Jugband Blues”: inutile ripetere quanto detto alcune righe più sopra, ascoltatela testo alla mano e ditemi voi se questo non è l'urlo del “diamante pazzo” nei confronti di chi lo stava abbandonando.

Per come lo vedo io, “A Saucerful Of Secrets” è l'apice del periodo psichedelico dei Pink Floyd, seppur privo in larga misura della fantasia di Barrett e, fortunatamente, ancora lontano dalle affascinanti ma un po' inconcludenti sperimentazioni di “Ummagumma”. Di sicuro un disco di transizione, che sviluppa tematiche e sonorità che i Nostri abbandoneranno in seguito, per arrivare poi a concepire i capolavori del loro periodo “maturo”.

“A Saucerful Of Secrets” nasce in questo contesto. Il disco viene considerato da molti come una specie di cesura (forse la prima) nell’universo floydiano: senza dubbio è stato registrato in un momento di transizione della band, in cui ci sono stati almeno due cambiamenti principali, il primo dei quali, ovviamente, il già citato abbandono di Syd. La tracklist dell’album è composta da sette brani, sei dei quali infatti non recano alcuna traccia del chitarrista, il quale appare come autore e voce solo dell’ultimo pezzo, “Jugband Blues”, definito da Mason come "la debole fiamma finale dei contributi di Syd". La canzone è senza dubbio la più forte e viva risposta del chitarrista alla continua richiesta da parte della EMI di nuovi singoli: una pressione estremamente forte per il giovane Barrett, forse fin troppo naïf per credere di poter continuare in eterno a suonare e cantare per suo solo diletto, solo quando ne aveva voglia. Versi come “È terribilmente cortese da parte vostra credermi qui/e vi sono anche molto grato per aver chiarito che in realtà non ci sono” ("It’s awfully considerate of you to think of me here/And I’m most obliged to you for making it clear that I’m not here"), oppure “E mi domando chi possa essere a scrivere questa canzone” ("And I’m wondering who could be writing this song...") sono pugnalate in pieno petto indirizzate forse non solo ai discografici, ma anche ai membri della stessa band.

Il secondo motivo per il quale il disco è un punto di svolta della storia floydiana risiede nel fatto che per la seconda volta (dopo quanto accaduto per i Beatles) la EMI consentiva ad un proprio gruppo di scegliersi dei grafici a lei esterni. La scelta dei Floyd cadde sulla Hipgnosis, con la quale instaurarono una lunga e proficua collaborazione. Il risultato finale del lavoro dello studio grafico fu una copertina creata grazie alla sovrapposizione di tredici immagini di vario tipo, tutte legate però dallo stesso filo conduttore, quello di essere dei riferimenti ad un qualche interesse del gruppo verso un determinato argomento. Osservandola si possono scorgere fumetti Marvel (in alto a sinistra), una ruota dello zodiaco, una serie di pianeti del sistema solare, disegni di campagne, degli schemi grafici ed alcune bottiglie da alchimista (nella parte bassa). In mezzo a tutte queste immagini compare poi anche uno scatto molto piccolo della band, contenuto in una sfera, e realizzato con una pellicola ad infrarossi (ciò spiega i suoi strani colori). Tutte queste rappresentazioni e foto non sono perfettamente nitide, bensì si fondono l’una con l’altra, dando una sensazione di continuità e ciclicità percepibile, peraltro, anche ascoltando la musica. Quest’uso delle ripetute sovrapposizioni e dello sfumato delle immagini mira a rendere l’idea della confusione dei sensi, della scomparsa dei confini mentali grazie alle percezioni più accentuate, ed è, in poche parole, un altro prodotto della psichedelia. Rimanda inoltre ai light-show per i quali il gruppo era già molto famoso al tempo: esibizioni in cui i loro suoni venivano accompagnati dall’uso di luci stroboscopiche a tempo di musica e dalla riproduzione di diapositive “liquide”. L’uso di quest’ultime variava secondo la musica ed i mondi che essa tratteggiava, con i tecnici che, di volta in volta, improvvisavano sempre nuove performance. Macchie di colori psichedelici erano così proiettate all’interno degli stretti locali dove il gruppo suonava, ed il loro roteare vorticoso costituiva un caleidoscopio nel quale il pubblico si sentiva totalmente coinvolto. Il tema delle immagini usate si collega anche alla reputazione che la band si era fatta, quella cioè di creatori di musica “spaziale”. Una parte delle produzione appartenenti a “The Piper At The Gates Of Dawn” infatti era dedicata alle esplorazioni dell’universo, alle contemplazioni del cosmo ed ai viaggi interiori che è possibile compiere (magari sotto l’effetto di una qualche droga). La cover di “A Saucerful Of Secrets” continua questa tradizione, riproponendo le rappresentazioni del sistema solare, dei pianeti e degli strumenti degli alchimisti. Stavolta però il rapporto musica-immagine è ben più profondo di quello presente nel debutto, va oltre i classici colori acidi e le scritte “a goccia”, proponendo qualcosa di più tematico, attinente ad un solo soggetto. Non tutte le canzoni del disco magari mirano ad evocare la dimensione del viaggio cosmico, ma già il fatto che vi sia un tema, un filo conduttore sul quale costruire la copertina, è un’avvisaglia di quanto accadrà negli anni successivi, quando immagine e suono troveranno la perfetta simbiosi: l’una sarà la didascalia dell’altra, ed insieme costituiranno un tutt’uno indivisibile.

Un'analisi della canzoni, anche superficiale, è la controprova del fatto che effettivamente qualcosa è cambiato nell'universo dei Pink Floyd. Pare quasi che la magia ed il mondo fiabesco, cardini della poesia del “pifferaio” Barrett, siano rimasti nel debutto, sostituite da composizioni in larga misura più seriose, “impegnate” quasi, mistiche, oniriche e pregne di spiritualità. Il basso pulsante e rigoroso di Waters che guida l'apertura di “Let There Be More Light” è quasi un ritorno all'ordine dopo le leggerezze di “The Piper At The Gates Of Dawn” (che poi, a ben pensarci, tanto leggero, anche concettualmente, non lo era affatto, contenendo in nuce già certi elementi “spaziali” presenti in questo album). Siamo sempre in ambito psichedelico, è innegabile, ma tutto appare più maturo, a tratti ha quasi le sembianze di un trip acido andato male. Esemplare in questo senso è la magnifica titletrack, un brano che attraversa un gran numero di stati d'animo, riuscendo, oggi come allora, ad incutere allo stesso tempo terrore, inquietudine ed un senso di pace finale. L'incubo delle tastiere di Wright apre il passo al cuore del pezzo, introdotto dal ritmo quasi tribale sostenuto da Mason che pare scoperchiare una sorta di “vaso di Pandora”, pieno di mostri, spettri e creature inquietanti, che turbinano in cielo per poi ricadere e avvolgere l'ascoltatore. Da questo polverone riaffiora un po' di luce: di nuovo le tastiere fanno da Caronte verso la parte più “sacrale” e solenne del brano, quattro minuti in crescendo che oggi definiremmo “post rock” sorretti da cori al limite del celestiale che dipingono un'atmosfera beata e pacifica. Nessun altro pezzo presente in questo album riesce ad eguagliare il pathos creato dalla sopracitata canzone, ma un brano come “Set The Controls For The Heart Of The Sun” ci va molto vicino, guidato dal basso di Roger Waters che crea la cornice per un affresco dai tratti quasi orientali. Impossibile poi non citare la conclusiva, sgangherata, ma così vera e crudele, “Jugband Blues”: inutile ripetere quanto detto alcune righe più sopra, ascoltatela testo alla mano e ditemi voi se questo non è l'urlo del “diamante pazzo” nei confronti di chi lo stava abbandonando.

Per come lo vedo io, “A Saucerful Of Secrets” è l'apice del periodo psichedelico dei Pink Floyd, seppur privo in larga misura della fantasia di Barrett e, fortunatamente, ancora lontano dalle affascinanti ma un po' inconcludenti sperimentazioni di “Ummagumma”. Di sicuro un disco di transizione, che sviluppa tematiche e sonorità che i Nostri abbandoneranno in seguito, per arrivare poi a concepire i capolavori del loro periodo “maturo”.