spectacle muet d'un lendemain d'orgie […]

… et s'était une phrase toujours

interompue"

(Jean-Hervè Peron, Chère chambre)

Spesso si ha l’impressione di subire un’esistenza incerta, in un mondo frammentario e non riconducibile a strutture certe e costanti. Una pesante coltre di casualità, improvvisazione non sempre organizzata, precarietà esasperante. Musicalmente, il rumore dei cocci di un cristallo infranto che non si ricomporrà. Anche questo è stipato dentro a The Faust Tapes, terzo lavoro del famigerato ensemble schizoide di Amburgo, punta di diamante di tutto il movimento tedesco e vero enigma musicale ancora oggi, creato con la dedizione di Dedalo che progetta il Labirinto. Nel meraviglioso panorama kraut-rock, non estraneo a contaminazioni anche extra-musicali e prettamente interdisciplinari, questo è forse il capolavoro più cinematografico di tutti. Laddove l’album d’esordio era meravigliosamente teatrale (Beckett, Ionesco…), questo terzo album è cinema. Nel progetto, nella costruzione, nell’assemblaggio; cinema vero e presente, non nel senso che l’album potrebbe essere la colonna sonora di un film: l’album stesso è il film. Anzi, per la soundtrack forse servirebbe un altro disco a commento di questo, magari da fare suonare contemporaneamente. I Faust apprezzerebbero.

Il gruppo del produttore Uwe Nettelbeck, di Werner Diermaier, di Hans-Joachim Irmler, di Rudolf Sosna, di Gunter Wüsthoff, di Jean-Hervè Peron, cioè di tutti e rigorosamente di nessuno, fu la migliore macchina decostruttrice e ricostruttrice di musica che si possa ascoltare. Decostruttrice altresì di certezze, di abitudini, di tendenze; ricostruttrice di qualcosa che è altro rispetto all’idea comune che si ha di musica leggera. Nel 1973, dopo due album e collaborazioni illustri (tipo Tony Conrad), i Faust sono quasi nessuno in patria, ma godono di una reputazione addirittura esagerata negli ambienti underground britannici, tanto che il disco fu pubblicato dalla neonata (e all’epoca molto alternativa) Virgin e distribuito al prezzo lancio di 0,49 sterline. Cioè il prezzo di un singolo. L’album contiene formalmente un’unica traccia di 43’; in realtà il vinile è utilizzato alla stregua di un contenitore di idee, trovate ritmiche, sonore, rumore, filosofia a tratti anche profonda, cacofonia e parodia, satira feroce e disincanto. Impossibile parlare di “genere” per un gruppo che ha fatto dell’inclassificabilità un’aspirazione e ha sempre giocato con le etichette e gli stili: senza fonderli, ma giustapponendoli, facendoli scontrare uno con l’altro per annotarne il risultato: non si tratta di abbinare un MC a un gruppo hard e fare nu-metal, o suonare un pezzo di Pete Seeger con la chitarra elettrica. La sfida dei Faust è ben diversa. Nell’ultima ristampa su CD è anche ufficializzata la tracklist degli svariati frammenti che compongono l’album; ogni “monomero”, ogni sketch, ha una sua storia, autonomia e integrità ineluttabili, che duri 5’ o 5’’. Dapprima pensati e suonati singolarmente; poi assemblati, nel tempo, in modo talvolta aleatorio, con una tecnica che è un vero e proprio montaggio di sequenze, ora narrative, ora descrittive o riflessive. Cinemusica.

Il gruppo sublima in questo lavoro alcune pratiche che furono delle avanguardie, dadaismo, Duchamp, Man Ray, Stockhausen, Riley, Moondog prima; poi Zappa, Beefheart e i Red Crayola di Mayo Thompson: se questi ultimi strizzavano musica anche dal ghiaccio in liquefazione su fogli di alluminio, per i Faust isolare suoni e melodie dal mondo che ci circonda è vera e propria scienza. Si finisce presto per dimenticare la presenza di chitarra, batteria, sax (e che sax!) e di altri strumenti musicali canonici: lo studio, il mixer, il registratore sono il vero banco di lavoro della band. Addirittura si finisce per dimenticare la presenza dei musicisti stessi, obbiettivo a cui il gruppo ha di fatto sempre aspirato, considerati l’isolamento e il mistero che sempre li ha circondati; non si conoscevano i loro nomi, non c’erano foto, non suonavano quasi mai dal vivo; alla fine qualcuno dubitò addirittura della loro esistenza. Un atteggiamento che in un mercato agguerrito come quello musicale sarebbe oggi (ma era anche allora) morte certa. Solo i Residents, a San Francisco oseranno tanto.

Faust Tapes è un tentativo di risposta alla realtà che ci circonda, o meglio alla percezione che abbiamo di questa realtà: “you are the one to be me” ("Der Baum") è un paradosso analogo a “Are we supposed to be or not to be?” sul primo album. Possiamo veramente essere certi di esistere come individui in un mondo reale? Possiamo risolvere la frammentazione del pensiero e dei suoi percorsi, l’incertezza sulle origini e sui destini, sulla fatalità e sulla casualità? Ed ecco allora che ai cluster musicali si accompagnano i martelli pneumatici, le seghe elettriche, il messaggio preregistrato di un telefono, grida stratificate di pianoforti o sassofoni, vuoti abissali e silenzi premeditati; universo industriale, urbano, cibernetico. Se Kraftwerk o Neu! paiono robot che suonano per un pubblico umano, i Faust sono uomini che fanno musica per un pubblico di manichini androidi. L’album potrà non piacere, potrà risultare ostico, disturbante, offensivo anche; ma non annoia mai, prende l’ascoltatore letteralmente in ostaggio con quel suo essere totalmente visivo e concreto. C’è poi la genialità del gruppo di lasciare solo intuire quali siano le sue potenzialità musicali, le capacità di songwriting: potrebbero essere i Kinks o gli Who ma non gli interessa; potrebbero essere i Pink Floyd ma passano decisamente oltre. "Stretch out time" e "Der Baum" sono due ballate acustiche, perfette, rarefatte e minimali, tra Syd Barret, Lou Reed e mezzo alternative di oggi; si issano faticosamente in sella, per qualche minuto, e prima che l’ascoltatore abbia capito di cosa si tratta, collassano, spariscono; "Flashback Caruso", dopo avere dipinto un testo di surrealismo gentile, (come una copertina di Neon Park per i Little Feat) viene addirittura portata via da un vento spaziale di sintetizzatori: bellissimo. I Faust conoscono bene i meccanismi psicologici che presiedono l’udito, la comprensione, la conoscenza. Quando ascoltiamo una nuova canzone stiamo inizialmente ben attenti: valutiamo, le cerchiamo una categoria, quindi una collocazione, le attribuiamo un codice; adesso possiamo dire di conoscerla, o meglio riconoscerla, come qualcosa di cui magari abbiamo già esperienza: funziona per la musica come per la pittura, come per qualunque altra materia. First call the name and then the code/first call the code and then the name (J’ai mal au dent, j’ai mal au pied aussi). Un oggetto, una persona, una sensazione, una regola conosciuta non spaventa e non costringe a ulteriori riflessioni; il pensare senza il supporto di categorie (pre)stabilite è faticosissimo. A questo punto si tira un sospiro di sollievo: possiamo continuare il nostro ascolto senza doverci impegnare troppo; possiamo apprezzare il quadro di Mirò all’ ultima mostra monografica: sì, sono macchie colorate disperse nella tela, ma è astrattismo: non ho bisogno di altre giustificazioni a supporto. I Faust, no; non ci lasciano il tempo materiale di classificare le loro sequenze; ci costringono ad uno sforzo mentale costante. Faust Tapes contiene 26 frames: occorrerebbero almeno 2 o 3 ascolti di ognuno per poter dire di possedere veramente quest’album. Questa è la ricchezza straordinaria che ci ha lasciato il gruppo: un LP “pieno di belle canzoni” (per citare Julian Cope e il suo libro Krautrocksampler) nascoste una nell’altra e una dietro l’altra, come i tasselli di un domino. Prendiamo la più estesa, e quindi forse la più facile da assimilare: "J’ai mal au dent, j’ai mal au pied aussi": un funk industriale, puro sound kraut-rock, che gira perfetto come una catena di montaggio, il cui titolo e frase centrale del testo viene ripetuto fino all’ossessione e ogni volta storpiato quel tanto che basta da renderlo alla fine irriconoscibile: "Schempal Buddah ship on a better sea"; un gioco di assonanze usate in termini prettamente sonori ancor prima che musicali, che ad ogni giro cambia un accento, una vocale, una lettera: fino a diventare altro. Un brano che suona terapeutico come una sferzante battuta di satira contro l’ultima balordaggine politica o religiosa: l’insistenza della recitazione mentre il gruppo intona imperterrito le stesse 10 parole (e le mille che da quelle derivano) ha qualcosa di spassoso, di ribelle, molto più “rock” di tanto rock. "Der Baum", alla fine del disco, una ballata con refrain discendente, minimalista e sorniona. O l’ultima sequenza, "Chère Chambre", un poema sussurrato distrattamente in francese sul tintinnio monotono di tenui chitarre acustiche prima che il frammento si chiuda in dissolvenza, mentre Peron recita ancora; parole nel vuoto, sopraffatte dal silenzio: tutta la pompa, la grandiosità, la vanagloria tipiche di certa musica sembrano scomparire all’istante. Un modo peraltro comune per i Faust di chiudere i loro lavori.

Non voglio qui passare in rassegna tutti i frammenti/esperimenti del gruppo: come già detto l’album è un contenitore, una pellicola in cui sono inseriti tanti “frame”; ognuno che decida di addentrarsi nell’ascolto potrà scegliere, selezionare e magari rimontare i suoi preferiti. Personalmente ritengo perfetto "Untitled 7 - All on sax" (assieme al suo doppio, "Untitled 10") , all’inizio del lato B del vinile, dove i Faust intersecano nel loro percorso un tentativo di quartetto di free jazz solitario, a metà tra Anthony Braxton, il World Saxophone Quartet e la più totale ignoranza musicale; un effetto di straniamento assoluto e radicale, come pochi se ne possono sentire su disco. La fine in abruptum rende il sound ancora più enigmatico. Un pezzo costruito in un modo con cui già Zappa operava, cioè suonare un brano scambiando i musicisti in modo che ognuno si trovasse a usare lo strumento che meno conosceva. Notevole anche ""Exercise 3 - with voices", compresso tra due pezzi forti come "Flashback Caruso" e "J’ai mal au dent", mantiene il fascino primitivo di Phallus Dei degli Amon Duul, un’ adunata di fedeli intimoriti alle falde del tempio del Gran Sacerdote. Poi c’è la sciarada di musica concreta di "Untitled 1" e "Untitled 4", un “interno giorno” di ospedale psichiatrico uscito da una pellicola di Terry Gillim. Ci sono le canzoni cellulari spezzate di Dr. Schwitters; ci sono continui riferimenti interni incrociati che creano una ragnatela di links tale da rendere il lavoro come un ipertesto sonoro ante litteram, una musica non più sequenziale ma parallela nel suo progredire. Qualcosa che nell’era dell’analogico era senza dubbio temerario, che resta temerario ancora oggi che si ha pur tanta familiarità coi meccanismi di tagli, copia, incolla.

Eppure, magia dei ’70, Faust Tapes fu addirittura un disco di successo, in rapporto ai suoi contenuti; tanto che questo gruppo di fantasmi si imbarcò in un tour in Gran Bretagna, evento che fu senza dubbio uno degli episodi più imprevedibili della piccola storia del rock; sul palco accanto agli strumenti, c’erano i martelli pneumatici, le betoniere e qualunque altro attrezzo rumoristico; accanto c’erano i flipper; i membri del gruppo, giocando a flipper, mettevano in funzione i sintetizzatori, in modo artificialmente casuale: gli strumenti funzionavano in base ai movimenti delle biglie d’acciaio. Un’alea contenuta, una “musica possibilistica” dove l’improvvisazione non è (solo) creazione dell’artista; non male. Come certi film o spettacoli teatrali della “macchina attoriale” di Carmelo Bene, con cui i Faust condividono l’amore per la “musique concrete”, il montaggio tutto personale e una profonda, tremenda ironia. Lo stesso Bene sosteneva che occorre “disarticolare il linguaggio”. In buon parallelismo, i Faust furono grandi disarticolatori di musica. Faust Tapes è questo grande collage, forse uno dei massimi della musica rock, capace anzi di ritagliarsi un posto di riguardo nella musica “colta” degli ultimi 50 anni; lo si ama, oppure non lo si ascolti; è impossibile odiarlo.

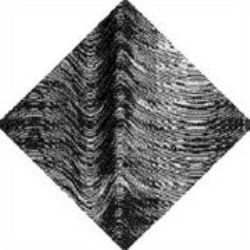

NOTA: le svariate edizioni del disco, in LP e CD, hanno spesso utilizzato copertine diverse; quella originale, presentata in questa pagina, risale all’edizione Virgin del ’73. Sul fronte c’è un’opera op-art di Bridget Riley dal titolo Crest.