“He gave us more than music, he gave himself.

He came from that Delta roots and Mississippi mud and

showed us the way to something much higher."

Dr. John

Nel febbraio 1969, mentre i suoi coetanei si sballavano con Stones, Free e Who, il sedicenne John Campbell, chitarrista in erba, si schiantava durante una “Drag Race” a bordo di una Chevy Malibu del ‘64. L’incidente gli causò il collasso di un polmone e la perdita dell’occhio destro; servirono migliaia di punti per ricostruirgli il volto. Questo avvenimento fu cruciale per la sua futura esistenza: gli fu risparmiata la vita e durante la lunga e dolorosa riabilitazione, approfondì lo studio della chitarra avvicinandosi sempre di più al profondo blues rurale delle origini.

Per tutti gli anni ’70 e ’80 Campbell, originario di Shreveport, Louisiana, è di fatto un moderno hobo, un vagabondo, in movimento perenne tra il Texas e New Orleans, in parte alla testa dei Junction un “power trio” di Blues Rock. Solo alla fine degli anni ’80, stabilitosi a New York, grazie all’interessamento di Ronnie Earl, riuscirà a entrare nel circuito dei club e dei manager che contano e potrà incidere un album di Blues acustico: A Man and His Blues (Crosscut) pubblicato però solo in Germania. Ma la grande occasione era dietro l’angolo e all’inizio degli anni ’90 firma con la Elektra Asylum per cui pubblicherà due album. John ricordava, forse con un po’ di orgoglio, che nella sua vita non aveva mai registrato, né tantomeno spedito a qualche majors, alcun promo.

Del resto, l’incidente, un animo naturalmente mistico, quasi vent’anni di peripezie per bar, pub e juke joint del sud, avevano plasmato un carattere e una figura assolutamente senza tempo, come la sua musica. Altissimo e magrissimo (era conosciuto anche come "Johnny Slim"), volto tragicamente asimmetrico, martoriato dalle cicatrici, sguardo obliquo e vitreo, capelli lunghissimi, braccialetti, amuleti e collane tra l’Apache e il sacerdote Voodoo: John Campbell sembra l’impossibile sintesi tra Clint Eastwood “bounty-killer” e un santone di Haight-Ashbury; il tutto temperato da una spiritualità, un senso religioso, una serafica superiorità non comuni.

Uomo fuori dal tempo per una musica fuori dal tempo; come il blues nei primi anni ’90. La strumentazione è in linea con questi precetti: Campbell suona tre chitarre che nel 1991 era più facile trovare in un museo che sul palco: una Gibson Southern Jumbo acustica del 1952, una National Steel del ’32 e una National Resophonic del 1934 che la leggenda vuole appartenuta direttamente a Lightin’ Hopkins; tutte quante attraverso amplificatori Fender Super Reverb. Il suono di questi bellissimi strumenti è caldo, tridimensionale e ricco di pathos; Campbell, da consumato professionista, li padroneggia alla perfezione e ne conosce tutti i trucchi, tutte le sfumature.

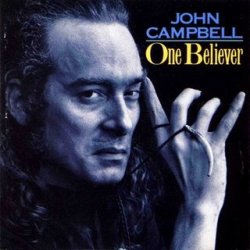

"One Believer", il primo album per la Elektra, esce nel 1991. Il “Portatore della National di Hopkins” ha ormai 40 anni. I riferimenti culturali di questo lavoro affondano fino alle radici stesse del genere. Proprio il texano Sam Lightin’ Hopkins è un nome che, a ragione, si associa spesso al Nostro: soprattutto il Lightin’ Hopkins più rilassato e meditativo, quello acustico di brani come Blues is a Feeling e In the evening (bellissime le versioni che compaiono sul quarto disco dell’antologia The Complete Prestige – Bluesville recordings). Se Robert Johnson fu un’ altra grande influenza (…e per chi non la fu…) specie dal punto di vista letterario, Son House la fu forse su un piano più direttamente musicale, ma anche umano se non addirittura religioso (come per Campbell, le vicende della vita del reverendo House paiono uscite da un romanzo). Seguono in ordine sparso gli altri grandi del Delta: Skip James, “Mississippi” Fred MacDowell, Bukka White. L’unica cover dell’album è un brano del grande Elmore James, artista a cui si deve il primo e più completo utilizzo della slide elettrica, uno strumento dalle possibilità notevoli. Oltre a questi Maestri del Blues, compaiono in Campbell miriadi di citazioni, di sfumature, di suggestioni derivate dalla musica dei vent’anni precedenti: da Dr. John a Santana, da certa tarda psichedelia all’ Hard Rock (Johnny Winter, tra gli altri), fino ai primi AC-DC . Del resto tutto il blues, dalla metà degli anni ’60, vive di contaminazioni: vuoi col Rock, vuoi col Funk, fino al Rap.

One Believer viene inciso ai Fantasy Studios di Berkley nel Marzo del 1991. Il produttore (e compositore) Dannis Walker è nell’entourage della Robert Cray Band, così come alcuni dei musicisti impegnati nell’album. Campbell domina il lavoro con le sue chitarre e con la sua voce, che è tetra, cavernosa, con risonanze da basso lirico e l’aggressività rauca di Tom Waits.

“Devil In My closet”, una libera citazione del canzoniere di Robert Johnson, apre il disco con una rigorosa struttura Blues AAB, tempo medio, riff stentoreo e due assoli alla Jumbo Southern che dispiega tutta la sua bollente sonorità spaziosa; suonano con Campbell: la sezione ritmica di Lee Spath (batteria) e Richard Cousins (basso) e le tastiere di Jimmy Pugh, unico elemento apparentemente alieno al mondo antico del leader, ma che ben si adattano (lo faranno per tutto il disco) fornendo un supporto puramente atmosferico alle canzoni (oggi si direbbe “ambient”). La ruggente voce di Campbell delinea una storia di sospetto e tradimento, meglio: di sospetto del tradimento (che forse è peggio), ricorrendo a tante immagini della mitologia blues (I got the Devil in my closet,/And the wolf is at my door / What’s a man to do / When he can’t trust his woman no more?).

“Angel Of Sorrow”, a mio parere, è il vertice del disco: sono pochi i brani blues (ma anche rock, folk, metal, jazz…) che analizzano e affrontano la Morte con tale nobile distacco e senso spirituale. La musica è lenta, carica di suspance, di sound jazzato da profonda notte New Yorkese: questa città, che pur poco ha dato al Blues, si dimostra un’influenza evidente per Campbell. Breve, intenso e pieno di feeling l’assolo; magnifico, direi addirittura colto, il testo (When that angel of sorrow steps up to my bedside, / And pulls the ribbon of darkness slowly ‘cross my eyes, / Give me one last breath to tell my baby goodbye), che abbonda di immagini tetre ma non sataniche, mortuarie ma non orrorifiche, disperate ma non deprimenti: quasi un sesto libro dell’Eneide ridotto in Blues (When I reach that misty river and times no longer on my side,/ I’ll set one foot on board and that oar man’s set to ride). Lo sventurato non ha paura della morte, nè chiede pietà per se, pronto per partire, vorrebbe solo un ultimo respire per salutare la sua donna (Give me one last breath to tell my baby goodbye). La canzone ha una trama spirituale, ove non religiosa, come all’Elektra non sentivano dai tempi dei Doors. Da notare che eseguito live, magari in pub o locali chiassosi e distratti, il brano non perde nulla del suo altero magnetismo dark.

Segue “Wild Streak”, che inizia come un blues ortodosso per poi proseguire con una struttura più libera; il sound è simile a quello della canzone precedente. Molto interessante l’uso di una batteria quasi “in absentia”, che tace per la maggior parte del brano, lasciando le tastiere e la chitarra come sospese in un’aura indecisa e ambigua in cui la voce di Campbell è perfettamente a suo agio; fino al crescendo e all’assolo finale, con la band al completo dietro al chitarrista che, via via, aggiunge riff su riff fino a chiudere sul fade out. Un sound che ricorda addirittura la liquidità e i “latinismi” (in senso yankee) del primo Santana.

“Couldn’t Do Nothin” è il gemello di “Person to Person”: due omaggi al passato, a Elmore James (autore del secondo) in particolare: cover piene di ammirazione e riconoscenza quasi suonasse Jeremy Spencer dei Fleetwood Mac. Il riverbero metallico delle slide National è gestito con parsimonia e molto mestiere da Campbell che dimostra come i lunghi (lunghissimi nel suo caso) anni di gavetta abbiano dato frutti ottimi. Person to Person, preferita in concerto, veniva qui dilatata da Campbell fino a 10 incendiari minuti, scambiandosi assoli e ritmica con il secondo chitarrista, nel mezzo dei quali il musicista illustrava al pubblico l’utilizzo della chitarra Resofonica con una vera e propria piccola lezione sui tre stili applicabili allo strumento (piano style, banjo style, Mississippi style). Nell’economia dell’album, questi pezzi si caratterizzano per il ritmo boogie veloce e incalzante e per una leggerezza solare che ci consente di abbandonarci alla musica senza pessimismi e senza visioni notturne. Ampi sospiri di sollievo in uno scenario, altrimenti, desolato e meditabondo.

“Tiny Coffin” e la seguente “World of Trouble” danno voce alla coscienza sociale, alla cronaca, alla politica, alla vita d’ogni giorno nei primi anni ‘90: come fosse l’aggiornamento dei vecchi blues sulla Grande Depressione e sulla vita urbana. La prima musicalmente è un unicum nell’album: riff ossessivo e immutabile, batteria monotona in 4/4, voce più ruggente che mai: tanta rigida aggressività; questo per dare forza alla storia di violenta cronaca nera che ha per sfondo le strade di una New York che è jungla urbana; Campbell, parlando della canzone in un’intervista di Bob Chapman su Blueprint (1992), ne rimarca il realismo e anche il collegamento con la sua esperienza di vita (“You can really be on the streets of New York and be standing on the corner and walk to the next corner and there can be somebody lying on the street with blood coming out of their ears”). What could I do? È la domanda di fondo che si pone lo sventurato spettatore della vicenda.

Anche “World Of trouble” offre un vasto campionario di immagini e situazioni da metropoli notturna deformate sotto l’estetica blues: la stazione, i vicoli, il colpo di pistola, tutti a comporre uno scenario noir che pare un romanzo di Chandler; bella la metafora dei lupi feroci che si nascondono nell’ombra (I don’t go near the alley. There’s hungry wolves in there. / I can hear their stomachs growling from frustration and despair). La riflessione dell’autore non è una vuota domanda retorica ma un interrogativo aperto, profondo quanto semplice: perché tutto questo odio? (What’s all this hatred for?); blues alla ricerca di una morale. La canzone è impreziosita dal solo di Darrel Leonard alla tromba che ribadisce l’atmosfera notturna di questo moderno blues della “wrong side of town”. Notevoli in questo pezzo anche le tastiere. Campbell illustra la genesi del brano in un’intervista radiofonica a radio VARA in Olanda, durante un tour europeo: l’ispirazione risale ad un concerto tenuto in Georgia ad una mensa per “homeless”, in cui Campbell si trovò di fronte a tutto un mondo nascosto di disperati, affamati, persone incerte sul domani e senza speranze per il futuro: il tutto accanto alla nostra porta (right outside your door). Questo è grande Blues.

“Voodoo Edge” ci conduce invece in tutt’altro territorio: in fuga dai pericolosi bassifondi, Campbell si rifugia in una blue haighway al chiarore del plenilunio; nervoso riff di chitarra alternato a percussioni tribali su cui una voce profonda recita un complesso e preciso rituale voodoo: l’altra faccia dello spirito religioso dell’autore, la faccia pagana, superstiziosa, creola: musicalmente siamo tra le “swamp” Dr. John (lui sì che di voodoo la sa lunga …) e un chitarrismo desertico, con qualche riverbero “tex-mex”. Innumerevoli gli oggetti, i gesti, il lessico del sortilegio, rubati a cento anni di musica del diavolo: bag of tricks, cobra snake dress, mojo sticks, the rattlesnake shake. Il pezzo diventava un cavallo di battaglia dal vivo per l’abitudine dell’artista di inserirvi una serie di propri rituali arcani, scuotendo amuleti, agitando collane e bracciali d’osso, battendo con l’anello sulla cassa della chitarra e sulle corde traendone proprio tutti i rumori di un deserto del sud; tutto quasi in trans, con un dichiarato rispetto per la cultura che andava mettendo in scena (il voodoo) senza ricercare l’effetto plateale e superficiale. Questa esplorazione sarà inaspettatamente approfondita sul secondo album Howlin’ mercy, in una cover di Tom Waits, Down in the Hole, che Campbell sa rendere uno dei pezzi più arcani e mistici che si possano ascoltare.

“Person to person”, di cui già si è detto, ribadisce che non esiste però solo lo spirito ma anche la corpo: il boogie trascinante della slide è il mezzo che veicola gli istinti più carnali.

Con “Take me Down” incontriamo una forma di brano che raggiungerà la perfezione formale nell’album seguente grazie allo splendido terzetto: When the Levee Breaks, Saddle Up My Pony, Wolf Among the Lambs; una lunga introduzione semiacustica con la National slide, su cui Cambell recita un talkin’ blues come John Lee Hooker che suona con la chitarra di Son House; questo prima di dirompere in un rock senza tregua sostenuto dagli intrecci furiosi dei chitarristi scatenati (Gary Nicholson alla ritmica) e dai miagolii elettrici del metallo della National che Campbell esplora, manipola, distorce, violenta in lungo e in largo per tutto il registro e su tutti gli accordi. Il brano è un ricordo inconscio dei motori che nella gioventù gli fecero conoscere da vicino morte e sofferenza, lasciandolo segnato nel corpo e nello spirito: alla luce di ciò risuonano minacciosi alcuni versi: My engine’s screaming in fifth gear / Breakneck speed, too fast to steer.

L’ambiziosa e autobiografica titletrack arriva alla fine; Campbell, sacerdote di molte religioni, costruisce una power-ballad con anelito blues, un sound da tardi anni ’70, richiami al moderno “Texas blues” e a certe contaminazioni rock di Luther Allison o addirittura Robert Cray. Sostenuto nel crescendo finale da una sezione di fiati ben orchestrata e ben bilanciata nel mix, è spazioso e quasi spaziale il volo finale del chitarrista alla ricerca di “un credente che possa aprirci le porte”; e laddove la musica è carica di speranza ed emozione, la voce tradisce una certa diffidenza, una sorta d’incertezza: tutti aspettiamo “un credente”, qualcuno che indichi la strada (non necessariamente religiosa) ad una società che da sola è jungla feroce. Ma dobbiamo sapere aspettare, perché è la fiducia nell’attesa la vera ricompensa per chi crede e per chi spera. “If people know they’re wanting one believer to open doors, to improve their quality of life, I think that when you realize the notion of the one believer, then you realize that to be a believer is the thing.” Così Campbell riguardo alla canzone nell’intervista di Bob Chapman già citata.

L’album ebbe un buon successo nel circuito blues; Campbell passerà i due anni seguenti in tour tra l’America e l’Europa centrale (Germania, Francia, Olanda); inciderà per l’Electra un secondo album, Howlin Mercy; ma la Morte, che tanto lo corteggiò fin dalla gioventù, lo sorprenderà, proprio accanto al suo letto, il 13 giugno 1993; quasi l’avverarsi della profezia di Angel of Sorrow.

Sul bellissimo booklet del CD “One Believer”, Campbell affida ad una breve poesia la sua visione della musica e del Blues; meglio di qualunque altra parola, questi pensieri possono svelarci il credo di questo antico sacerdote, depositario di un sapere musicale e culturale ormai centenario:

"The blues,

Like sirens

Called me

And I crashed myself upon rocks

Bathed in bourbons, blood,

And the salt of tears,

And was left

With the wounds of Bela Lugosi.

My hands

Entangled in strings of steel,

I had only my teeth

For separating from my demons

Who joined me

At the hip.

I have tried to evoke the breath of the Dragon,

And to play as close to the bone as possible.

Please accept this offering…"

John Campbell