Una persona è tanto la propria mente quanto il proprio corpo, la propria storia quanto la propria immagine. Lana Del Rey, qualunque sia la sua identità, è innanzitutto una trovata geniale: l'unione ideale tra lo spleen, la donna dall'intimità fragile e dalla presenza evanescente sposata con le produzioni dello star system. La catarsi elevata a mito mainstream. Ed ecco nascere una nuova diva per la quale i raffronti a sproposito si sprecano (Adele, Lady Gaga); non sapremo mai con certezza se lei, Elizabeth Grant, sia davvero come la propria immagine narrata, o se semplicemente è che "la disegnano così". Ma l'album che sta spopolando ovunque una volta messo alla prova dell'ascolto, strattonata tra chi la ama e chi la distrugge, lascia comunque colpiti.

Prendere l'artista che ha composto "Video Games", pezzo che di commerciale non ha proprio niente eccetto la meritata popolarità, e portarla a confezionare un album nel quale si possono scorgere anche richiami a Rihanna o a Lady Gaga suona come un patto col Diavolo. E' questo il principale limite di Lana Del Rey, che così facendo ammicca più facilmente al mondo intero; tuttavia ella non deve assolutamente il proprio successo all'arte del compromesso. Su questo sono i fatti a parlare più delle opinioni, visto che i singoli estratti dal suo "Born To Die" - che andremo presto a vedere - sono proprio i tre brani che consacrano l'amore cantato con quell'amarezza e quella spiritualità che tutte le ultime pop queen non si sognavano di mettere in vendita. Sono proprio i singoli i brani più "puri" del repertorio, mentre la sezione in cui si danno i colpi al cerchio e un po' anche alla botte arriva soltanto dopo e ha un'importanza relativamente inferiore. Se invece ci fosse un raffronto sul versante dell'immagine non si potrebbe certo negare che sembra tutto calcolato a puntino: in un videoclip la vedi coronata di fiori, seduta sul trono di una cattedrale e pensi che sia la Madonna in persona a cantare sui quei solenni arrangiamenti d'archi; dal vivo poi è timida e delicata, ma subliminalmente sensuale. Come qualcuno abbia potuto dire che è la nuova Lady Gaga non si capisce: a parte qualche richiamo si tratta una proposta molto diversa, sia come mood sia in buona parte anche come target. Ultima nota preliminare: lei si ritiene prima autrice che cantante, il che porta a fare due affermazioni. La prima è che grossomodo ce n'eravamo accorti dalle sue performance vocali dal vivo, cui mancano decisamente le basi tecniche; la seconda è che comunque il suo etereo personaggio affonda le radici in qualcosa di, perlomeno, verosimile. Tutta questa introduzione potrebbe anche essere inutile se si bada solo alla sostanza di un disco, al di là di quanto venda, di quanto se ne parli, o di quanto sia rifatto il viso dell'autrice. Spero quindi l'abbiate trovata inutile e passiamo alla musica.

A dispetto dei numeri di vendita il disco è, sì accessibilissimo, ma fondamentalmente troppo disteso, lento (tanto da apparire lagnoso ad alcuni) per scommettere che sarebbe diventato qualcosa di larghissimo consumo, in un mercato che in genere è segnato dalla promessa di far ballare in pista (sempre che si voglia considerare la Nostra esclusivamente come l'ultima furbata commerciale). La Grant trova soprattutto nell'intimità il proprio habitat naturale, anche se qualche eccezione lascia pensare a un'intrusione posteriore alla concezione delle canzoni... insomma i compromessi di cui prima si accennava. Dietro allo scintillio degli arrangiamenti curati nel dettaglio Elizabeth Grant sembra - nei momenti più coerenti con quella che sembra la propria natura - una Ninfa innamorata e sensibile. Parentesi poco felici, invece, quelle che fanno il verso a Lady Gaga messa in chiave decadente ("Summertime Sadness"), o quelle in cui prova rappare sul beat ("National Anthem"). Si tratta esempi di ciò che i detrattori prendono come indicativa cagione d'inconsistenza artistica: poiché denotano la volontà di non precludersi certe fette di pubblico facilmente sensibile a certe sonorità trite del pop al femminile. E' ampiamente conclamato che Lana Del Rey sia indie soprattutto in origine, sebbene ormai "venduta" soprattutto come next big thing; non è certo il caso di elevarla ad artista geniale e maledetta, piuttosto è opportuno dare atto di un successo che non è fatto solo di copertine e capelli laccati, ma soprattutto di una nuova filosofia di pop commerciale. Se guardiamo cantanti come Cristina Aguilera, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga troviamo più di un denominatore comune: sono showgirl d'attacco, che sono diventate famose a colpi di danze infuocate; se invece osserviamo Lana Del Rey la catena si spezza sia in termini di musica che di immagine: in entrambi gli aspetti c'è una tristezza di fondo, un'introversione che in qualche modo stride con le produzioni nababbe che l'accomunano ai grossi prodotti del mainstream. Quello che sta accadendo è che tutto il pubblico che trovava irritanti le star che s'esibiscono con la provocazione, i balli sculettanti, i tormentoni da remixare e mettere a manetta sulla propria vettura truccata hanno trovato una tanto intrigante quanto flebile alternativa a tutta quella caciara.

Infatti "Born To die" è caratterizzato dall'inizio alla fine dai tempi piuttosto lenti e dalla flemma dell'interpretazione, anche se le influenze presenti sono veramente molte e assai distanti l'una dall'altra. Alla batteria viene preferito un beat elettronico nella maggior parte dei casi, mentre in diversi episodi le percussioni sono del tutto assenti, a sottolineare una sospensione che promuove l'atmosfera a discapito del facile invito al ritmo. Lana Del Rey, almeno su disco, canta con una pregevole variazione di registri: molto suadente sui toni caldi (come molti hanno notato ricorda proprio Nancy Sinatra), infantilmente capricciosa quando è in falsetto. La prima traccia, "Born To Die", è subito un ottimo esempio delle migliori qualità della Grant: dopo un'introduzione che accenna un educato beat R'n'B entra giunonica e solenne la voce sorretta dagli archi. Il sentimento è elegante e drammatico allo stesso tempo, più che sulla melodia in sé il pezzo cattura sull'atmosfera dilatata e amara che si viene a creare col tempo lento, la voce profonda e la sezione dominante di archi e pianoforte. Ciononostante resta in sottofondo la presenza delle ritmiche della musica nera che, in teoria, sembrerebbero del tutto fuori luogo in un pezzo del genere, ma risultano inaspettatamente una felice e inedita ibridazione. Se la title-track canta con toni quasi sacri un amore fatale come la morte, con "Blue Jeans" Lana Del Rey si mostra procace, più Nancy Sinatra che mai in questo pezzo blueseggiante che incede a ritmo sinuoso e sensuale. Su questi registri riesce a dare il meglio di sé, tra fascino e ingenuità. Sul genere anche "Million Dollar Man" riprende la Nostra come una irresistibile Jessica Rabbit, ispirandosi al jazz da bar dei tempi che furono (come fece, a suo modo, anche la Aguilera). Tra i pezzi di più facile consumo trova la sintesi migliore "Radio", dotato di strofa sognante cui si contrappone un ritornello cacthy sul medesimo giro di accordi di "Umbrella" di Rihanna. Trova ospitalità l' R'n'B in "Off To The Races", questa volta snocciolato con fare soul, più convenzionale rispetto alla title-track, ma in grado di rivelare il lato "capriccioso" del suo registro vocale e un ritornello paraculo al punto giusto. Due menzioni di merito arrivano anche dalle bonus track: la prima è per "Whithout You" che sintetizza con la propria levità l'idea melodica e "discreta" di fare pop, la seconda per "Lucky Ones", che più semplicemente possiede un linea musicale riuscita nella sua semplicità.

Ma a rendere famosa Lana Del Rey già dai tempi in cui questo album era ancora lontano dall'essere pubblicato è l'emozionante "Video Games", un brano che nasce fuori da ogni logica sopra citata circa i giochetti della promozione dell'immagine. Buttando via tutto quello che avete letto su questa cantante, sarà facile riconoscere in questo brano il fascino delle opere senza tempo. Senza percussioni, ma semplicemente rintoccata ritmicamente da una campana tubolare, da un'arpa e dagli stessi violini, "Video Games" fa capolino mesta ed evanescente; Lana la canta con delicatezza, intonando un testo di intima complicità. E quando si dischiude il ritornello ogni nota è quieta dolcezza. Possiamo scommettere che questo sarà un pezzo che si ricorderà per molto tempo a venire; avere coscienza che a lanciare l'autrice è stata questa canzone priva di qualsiasi prostituzione mette in difficoltà quanti pensano che sia nato prima il personaggio della persona.

Indie o mainstream? Per alcuni artisti provenienti dall'underground il successo è anche una croce. Se piaci a pochi eletti sei indie, se invece piaci a tanti sei mainstream: queste definizioni riguardano più le dinamiche dei gruppi sociali che la musica, ma spiegano almeno in parte perché molti trovano ogni buona ragione per smontare la diva Del Rey. A nostro avviso lo spessore artistico non è di molto superiore alla media delle pop star già ben note, ma è la stessa chiave di lettura e di fruizione del pop "commerciale" a trovare nella figura di Lana Del Rey qualcosa di originale e che - peccato per gli indie - funziona anche troppo bene.

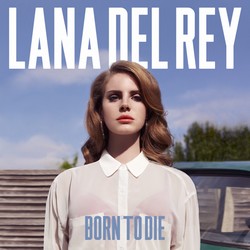

Lana Del Rey

Born To Die

2012, Polydor

Pop

01. Born To Die

02. Off To The Races

03. Blue Jeans

04. Video Games

05. Diet Mountain Dew

06. National Anthem

07. Dark Paradise

08. Radio

09. Carmen

10. Million Dollar Man

11. Summertime Sadness

12. This Is What Makes Us Girls

13. Without You (Bonus Track)

14. Lolita (Bonus Track)

15. Lucky Ones (Bonus Track)

02. Off To The Races

03. Blue Jeans

04. Video Games

05. Diet Mountain Dew

06. National Anthem

07. Dark Paradise

08. Radio

09. Carmen

10. Million Dollar Man

11. Summertime Sadness

12. This Is What Makes Us Girls

13. Without You (Bonus Track)

14. Lolita (Bonus Track)

15. Lucky Ones (Bonus Track)

- Recensione di Born To Die - The Paradise Edition

- Recensione di Ultraviolence

- Recensione di Honeymoon

- Lana Del Rey - Tour 2013 - 07/05/13

- Lana Del Rey "Tour 2013"

- Lana Del Rey "Tour 2013"

- 03/10/15 : Lana Del Rey: il video di "Music To Watch Boys To"

- 22/08/15 : Lana Del Rey: ascolta "Terrence Loves You"

- 11/08/15 : Lana Del Rey: ascolta "High By The Beach"